糯只

董其昌书学思想对清前期书家的影响初探

发布人:网站管理员 发布时间:2015/1/4 点击次数:8452次

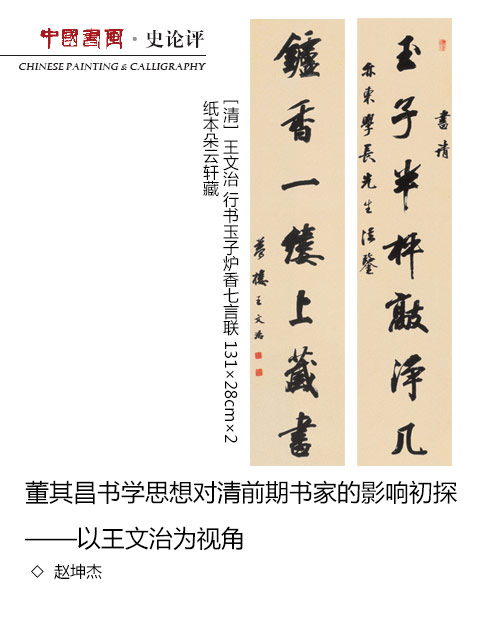

董其昌书学思想对清前期书家的影响初探—以王文治为视角

董其昌(1555~1636年),字玄宰,号香光,别号思白、思翁,官至南京礼部尚书,谥号文敏,松江华亭人,为晚明杰出的书画家、艺术理论家、品鉴家和收藏家。董氏书宗“二王”,是世所公认的一代写帖巨擘。从“十七岁学书”始,直至82岁、其生命的最后一个月,董其昌始终孜孜不倦地在临仿古人法书中度日。经过长期的师法前贤,参悟书理,董氏摸索出了一条借径宋人(以米芾为主)、进而深入晋人堂奥的成功之路,并以此为基础,逐步形成了其以“高古疏淡、率意天真”为旨趣的境界追求和艺术品位。在艺术实践的同时,董其昌以大量书画题跋的形式营构了一套丰富而独特的艺术思想体系。检《容台别集》卷二、卷三,共收董氏书品题跋314条。《画禅室随笔》卷一(含“论用笔”、“评法书”、“跋自书”、“评旧帖”),共录161条(部分条目与《容台别集》互见)。此外,从晚明以降许多书画著录如《秘殿珠林·石渠宝笈三编》、清卞永誉《式古堂书画汇考》、邵松年《古缘萃录》、裴景福《壮陶阁书画录》以及当代人编集的《中国古代书画图目》、《中国书画全书》等,又能寻得不少。其中的书法理论,虽时涉禅悦,实每中肯綮(同时也是董氏论书的重要特色),对后世书家产生了极其深远的影响。

清代书家中,受董其昌影响者甚众,撮其成就卓著者,当包括但不限于如下诸公:查士标(1615~1697年)、沈荃(1624~1684年)、姜宸英(1628~1699年)、高士奇(1645~1704年)、查昇(1650~1707年)、陈邦彦(1678~1752年)、张照(1691~1745年)、梁同书(1723~1815年)以及王文治(1730~1802年),等等。因篇幅及笔者手头资料所限,本文拟仅拈出王文治,分析其书学思想与董氏之间的相通之处及渊源关系,以期窥一斑而知全豹,对董其昌这位独领风骚逾百载的艺术巨匠在中国书法史上的影响有一个较为全面的认识。

王文治,字禹卿,号梦楼,江苏丹徒(今镇江)人,为乾隆二十五年(1760年)庚辰探花。官至翰林侍读,出任云南临安知府。他是清朝中叶最有代表性的帖系书法大家之一。从传世作品来看,王书点划柔润,结字空灵,章法疏朗,墨韵轻淡,气质面目上与董氏显然为一家眷属。

与董相似,王文治的书学思想也较为集中地以题跋的形式流传于世,辑有《快雨堂题跋》,计八卷。综合考查王氏书论,董其昌在其中的影子可谓无处不在。试列出以下几点分而述之:

一、宗主晋人取法乎上

近人马宗霍在《书林藻鉴》一书中提到:“书以晋人为最工,亦以晋人为最盛。晋之书,亦犹唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之尚也。”一语道出了以“二王”书法为代表的晋代书法在后世书家心目中的崇高地位。董其昌在题跋中无数次地表达了自己对“凤翥鸾翔,似奇反正”的右军笔法及羲、献父子艺术成就的顶礼膜拜。不仅如此,他还在艺术实践中不懈地对晋人法书加以心追手摹,终于成就了一代写帖巨擘。对此,书法史学界已有共识。

与董其昌相似,王文治亦盛赞右军书法“字势无美不臻”。翻检这位梦楼先生所著之《快雨堂题跋》不难发现,他对王羲之的书法一跋再跋,溢美之词不绝于目。比如,乾隆五十八年(1793年),王文治在柯九思家藏之《定武兰亭》后跋曰:余从事于《兰亭》者三十年,从事于《定武》者二十余年,年近六旬始粗有入处。……

顷向山人借临数日,觉书格颇有所进。正如佛光一照,无量众生发菩提心。益叹此帖之神妙不可思议也。格调高下的问题在对艺术作品的评判机制当中几乎可以说是致命的,因此艺术家无不对此予以高度重视。对于“取法乎上,仅得其中”的道理,人们也大多心知肚明。不过,若要就“何为上、何为下”做出明智的判断与抉择,则是对艺术家个人禀赋的考验了。其中,大抵关乎自身的艺术修养与天分。王文治取法王右军无疑是高明之举。在数十年的艺事砺炼当中,他始终对《兰亭序》临习不辍,目的正在于使自己“书格颇有所进”。再看他的另一处对晋人书法的题跋:《黄素黄庭经》真迹,余向时曾获经眼。匆匆未及审定临仿。然自一见以后,数日内腕下顿去许多尘滓。此如凡夫见佛,未曾闻佛说法而佛力加被,身心已获悦豫轻安也。临仿《黄庭经》数日便可除去笔下的许多毛病,可见在王文治心目中,《黄庭经》等晋人书法经典作品的艺术价值之高。其神奇之处竟如“佛光一照”,妙不可言!

二、借径唐宋殊途同归

晋人书法既被奉为圭臬,然奈何时代悬隔,其艺术真髓往往令后代学书者因不得法而难以登堂入室。董其昌也曾为此困惑良久。

余十七岁时学书,初学颜鲁公《多宝塔》,稍去而之锺、王,得其皮耳。更二十年,学宋人,乃得其解处。可知,董氏初学颜真卿《多宝塔》,后悟到晋人书法乃是最高境界所在,遂取法乎上而转习锺繇及王羲之父子,却苦于仅得其皮毛而已。最后是在去晋不远的宋人那里悟得了玄机。董其昌认为,米芾书法接伍“二王”之嫡脉、“直夺晋人之神”,实乃宋朝第一,遂成为其终身师法的对象。他由米元章的师承渊源、学书途径和学书办法上获得了极大的启示,即不论临习古帖还是创作,均要“得势”,或谓“以势为主”。更为重要的是,他通过米芾找到了一条直达晋人笔法之堂奥、实现自己艺术理想的成功之路。与此相似,王文治也摸索出了一条“借径”入晋的通路。不过,和董氏借径宋人有所不同的是,他受唐人沾溉似乎更多。请看他为《化度寺碑》所作的跋语:此书之作,当在《醴泉》之前。《醴泉》于右军老子习气掀翻殆尽,直是汉人隶法。

此书犹有一分右军窠臼在也,然正惟留得一分右军窠臼,而神韵转胜,见此书如见右军焉。大抵颜、柳诸家,皆欲摆脱右军窠臼以自立家,而其摆脱不尽处,能令吾辈学徒得间而入。由唐之颜、柳、欧诸家“得间而入”右军书法之堂奥,这与董其昌借径米老之举可谓异曲同工。再读其跋《多宝塔》:予惟颜行出没变化,开宋代书家无量法门。然其原仍自右军来也。至其楷书,则纯以秦篆汉隶运用右军。所书碑版,亦不名一体。惟《多宝塔》乃其中年之作,清妍丰润,其脱胎右军处尚有形迹可求,故学书者多藉之入门。

此处,王文治在洞察颜书与王羲之书法的渊源关系的基础上,对学书者假鲁公之径,上溯右军笔法之妙境的做法给予了充分肯定。当然,对于董其昌用功颇深的宋人,王氏也同样目为抵达自己艺术理想之彼岸的重要媒介,进而长期对宋人书迹予以悉心揣摩。他在临宋四家书后跋曰:余幼时喜临晋唐人书,不敢略涉宋派,年逾四十始知宋人深得晋唐神韵。学晋唐者当于宋人真迹问津,然不能实证也。又十年,笔端乃暂得相应。盖非深于晋唐,无从窥见宋人之妙,亦犹不识如来禅,无从透入祖师禅也。既透祖师禅,乃真见如来禅矣。近日深入宋人真迹,于晋唐蹊径益明,然则书岂易言哉?

可见,无论唐宋,只要对实现自己的艺术理想有益,皆引为法乳以汲取。盖转益多师、博采众长为王梦楼先生的另一高明之处。

董其昌(1555~1636年),字玄宰,号香光,别号思白、思翁,官至南京礼部尚书,谥号文敏,松江华亭人,为晚明杰出的书画家、艺术理论家、品鉴家和收藏家。董氏书宗“二王”,是世所公认的一代写帖巨擘。从“十七岁学书”始,直至82岁、其生命的最后一个月,董其昌始终孜孜不倦地在临仿古人法书中度日。经过长期的师法前贤,参悟书理,董氏摸索出了一条借径宋人(以米芾为主)、进而深入晋人堂奥的成功之路,并以此为基础,逐步形成了其以“高古疏淡、率意天真”为旨趣的境界追求和艺术品位。在艺术实践的同时,董其昌以大量书画题跋的形式营构了一套丰富而独特的艺术思想体系。检《容台别集》卷二、卷三,共收董氏书品题跋314条。《画禅室随笔》卷一(含“论用笔”、“评法书”、“跋自书”、“评旧帖”),共录161条(部分条目与《容台别集》互见)。此外,从晚明以降许多书画著录如《秘殿珠林·石渠宝笈三编》、清卞永誉《式古堂书画汇考》、邵松年《古缘萃录》、裴景福《壮陶阁书画录》以及当代人编集的《中国古代书画图目》、《中国书画全书》等,又能寻得不少。其中的书法理论,虽时涉禅悦,实每中肯綮(同时也是董氏论书的重要特色),对后世书家产生了极其深远的影响。

清代书家中,受董其昌影响者甚众,撮其成就卓著者,当包括但不限于如下诸公:查士标(1615~1697年)、沈荃(1624~1684年)、姜宸英(1628~1699年)、高士奇(1645~1704年)、查昇(1650~1707年)、陈邦彦(1678~1752年)、张照(1691~1745年)、梁同书(1723~1815年)以及王文治(1730~1802年),等等。因篇幅及笔者手头资料所限,本文拟仅拈出王文治,分析其书学思想与董氏之间的相通之处及渊源关系,以期窥一斑而知全豹,对董其昌这位独领风骚逾百载的艺术巨匠在中国书法史上的影响有一个较为全面的认识。

王文治,字禹卿,号梦楼,江苏丹徒(今镇江)人,为乾隆二十五年(1760年)庚辰探花。官至翰林侍读,出任云南临安知府。他是清朝中叶最有代表性的帖系书法大家之一。从传世作品来看,王书点划柔润,结字空灵,章法疏朗,墨韵轻淡,气质面目上与董氏显然为一家眷属。

与董相似,王文治的书学思想也较为集中地以题跋的形式流传于世,辑有《快雨堂题跋》,计八卷。综合考查王氏书论,董其昌在其中的影子可谓无处不在。试列出以下几点分而述之:

一、宗主晋人取法乎上

近人马宗霍在《书林藻鉴》一书中提到:“书以晋人为最工,亦以晋人为最盛。晋之书,亦犹唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之尚也。”一语道出了以“二王”书法为代表的晋代书法在后世书家心目中的崇高地位。董其昌在题跋中无数次地表达了自己对“凤翥鸾翔,似奇反正”的右军笔法及羲、献父子艺术成就的顶礼膜拜。不仅如此,他还在艺术实践中不懈地对晋人法书加以心追手摹,终于成就了一代写帖巨擘。对此,书法史学界已有共识。

与董其昌相似,王文治亦盛赞右军书法“字势无美不臻”。翻检这位梦楼先生所著之《快雨堂题跋》不难发现,他对王羲之的书法一跋再跋,溢美之词不绝于目。比如,乾隆五十八年(1793年),王文治在柯九思家藏之《定武兰亭》后跋曰:余从事于《兰亭》者三十年,从事于《定武》者二十余年,年近六旬始粗有入处。……

顷向山人借临数日,觉书格颇有所进。正如佛光一照,无量众生发菩提心。益叹此帖之神妙不可思议也。格调高下的问题在对艺术作品的评判机制当中几乎可以说是致命的,因此艺术家无不对此予以高度重视。对于“取法乎上,仅得其中”的道理,人们也大多心知肚明。不过,若要就“何为上、何为下”做出明智的判断与抉择,则是对艺术家个人禀赋的考验了。其中,大抵关乎自身的艺术修养与天分。王文治取法王右军无疑是高明之举。在数十年的艺事砺炼当中,他始终对《兰亭序》临习不辍,目的正在于使自己“书格颇有所进”。再看他的另一处对晋人书法的题跋:《黄素黄庭经》真迹,余向时曾获经眼。匆匆未及审定临仿。然自一见以后,数日内腕下顿去许多尘滓。此如凡夫见佛,未曾闻佛说法而佛力加被,身心已获悦豫轻安也。临仿《黄庭经》数日便可除去笔下的许多毛病,可见在王文治心目中,《黄庭经》等晋人书法经典作品的艺术价值之高。其神奇之处竟如“佛光一照”,妙不可言!

二、借径唐宋殊途同归

晋人书法既被奉为圭臬,然奈何时代悬隔,其艺术真髓往往令后代学书者因不得法而难以登堂入室。董其昌也曾为此困惑良久。

余十七岁时学书,初学颜鲁公《多宝塔》,稍去而之锺、王,得其皮耳。更二十年,学宋人,乃得其解处。可知,董氏初学颜真卿《多宝塔》,后悟到晋人书法乃是最高境界所在,遂取法乎上而转习锺繇及王羲之父子,却苦于仅得其皮毛而已。最后是在去晋不远的宋人那里悟得了玄机。董其昌认为,米芾书法接伍“二王”之嫡脉、“直夺晋人之神”,实乃宋朝第一,遂成为其终身师法的对象。他由米元章的师承渊源、学书途径和学书办法上获得了极大的启示,即不论临习古帖还是创作,均要“得势”,或谓“以势为主”。更为重要的是,他通过米芾找到了一条直达晋人笔法之堂奥、实现自己艺术理想的成功之路。与此相似,王文治也摸索出了一条“借径”入晋的通路。不过,和董氏借径宋人有所不同的是,他受唐人沾溉似乎更多。请看他为《化度寺碑》所作的跋语:此书之作,当在《醴泉》之前。《醴泉》于右军老子习气掀翻殆尽,直是汉人隶法。

此书犹有一分右军窠臼在也,然正惟留得一分右军窠臼,而神韵转胜,见此书如见右军焉。大抵颜、柳诸家,皆欲摆脱右军窠臼以自立家,而其摆脱不尽处,能令吾辈学徒得间而入。由唐之颜、柳、欧诸家“得间而入”右军书法之堂奥,这与董其昌借径米老之举可谓异曲同工。再读其跋《多宝塔》:予惟颜行出没变化,开宋代书家无量法门。然其原仍自右军来也。至其楷书,则纯以秦篆汉隶运用右军。所书碑版,亦不名一体。惟《多宝塔》乃其中年之作,清妍丰润,其脱胎右军处尚有形迹可求,故学书者多藉之入门。

此处,王文治在洞察颜书与王羲之书法的渊源关系的基础上,对学书者假鲁公之径,上溯右军笔法之妙境的做法给予了充分肯定。当然,对于董其昌用功颇深的宋人,王氏也同样目为抵达自己艺术理想之彼岸的重要媒介,进而长期对宋人书迹予以悉心揣摩。他在临宋四家书后跋曰:余幼时喜临晋唐人书,不敢略涉宋派,年逾四十始知宋人深得晋唐神韵。学晋唐者当于宋人真迹问津,然不能实证也。又十年,笔端乃暂得相应。盖非深于晋唐,无从窥见宋人之妙,亦犹不识如来禅,无从透入祖师禅也。既透祖师禅,乃真见如来禅矣。近日深入宋人真迹,于晋唐蹊径益明,然则书岂易言哉?

可见,无论唐宋,只要对实现自己的艺术理想有益,皆引为法乳以汲取。盖转益多师、博采众长为王梦楼先生的另一高明之处。

2015年1月12日